○三木町公有財産管理規則

平成27年12月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 三木町の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(管理区分)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、町長の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、町長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(取得の手続)

第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

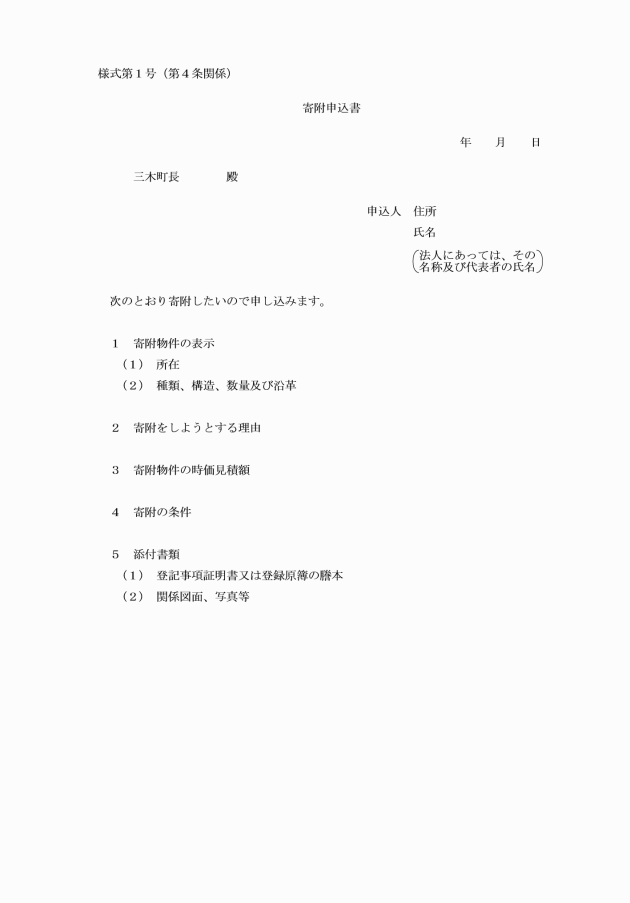

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書(様式第1号)

(8) 関係図面、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第5条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持及び管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(合議)

第7条 公有財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を貸し付け、又は私権を設定するとき。

(3) 行政財産の使用を許可しようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第8条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅建等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

ア 土地 土地の正面路線、付近の類似地の時価、地目毎の平均単価等を考慮して算定した価額

イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

エ 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)

オ 有価証券 額面金額

カ 出資による権利 出資金額

(財産の評価換え)

第10条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、必要があると認めるときは、財産台帳に記録された財産を別に定める方法により評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第11条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(公有財産の所管換え)

第12条 公有財産管理者は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理に係る公有財産について所管換えをすることができる。

2 公有財産管理者は、前項の規定によりその管理に係る公有財産について所管換えをしようとするときは、これを受けるべき公有財産管理者と協議し、町長の承認を受けなければならない。

3 公有財産管理者は、前項の規定による承認を受けて所管換えをするときは、関係書類を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき公有財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

4 公有財産を異なる会計の間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償とし整理するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可)

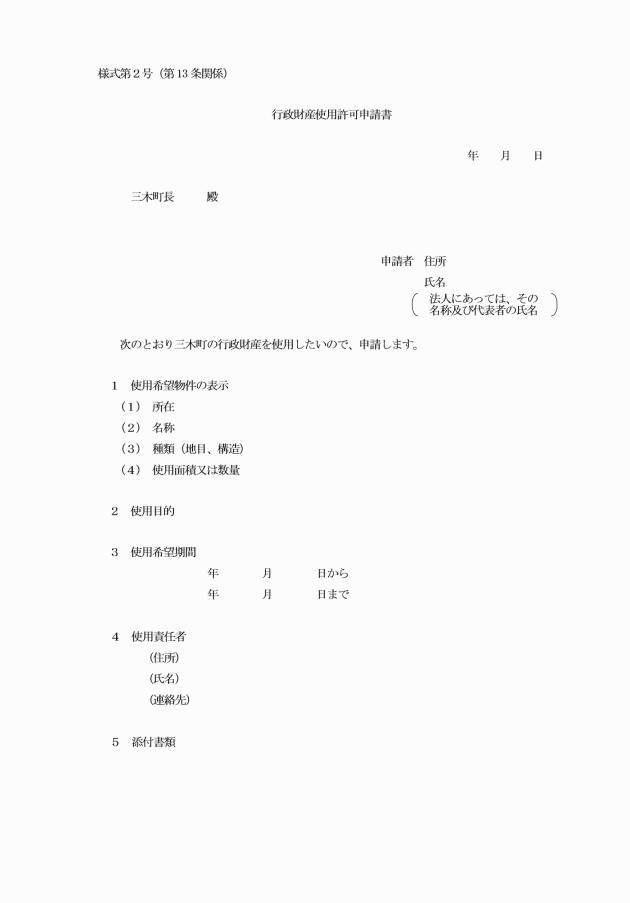

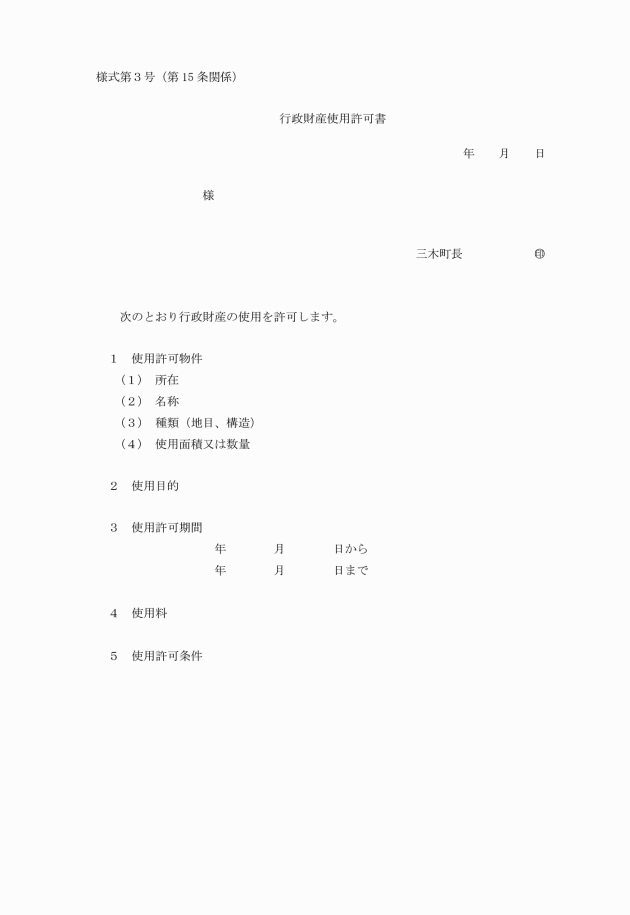

第13条 公有財産管理者は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可しようとするときは、使用を希望する者に行政財産使用許可申請書(様式第2号)に関係図面その他の参考となる事項を記載した書類を添えて提出させ、行政財産の用途又は目的を妨げない理由、使用料を徴収する場合においてはその算出の根拠、使用許可書案その他参考となる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、過去に類似した内容で、継続的に許可を受けている申請に限り、所管課長決裁とする。

(教育財産の使用許可)

第14条 教育委員会は、教育財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、町長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が10日以内のとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。

(普通財産の貸付け)

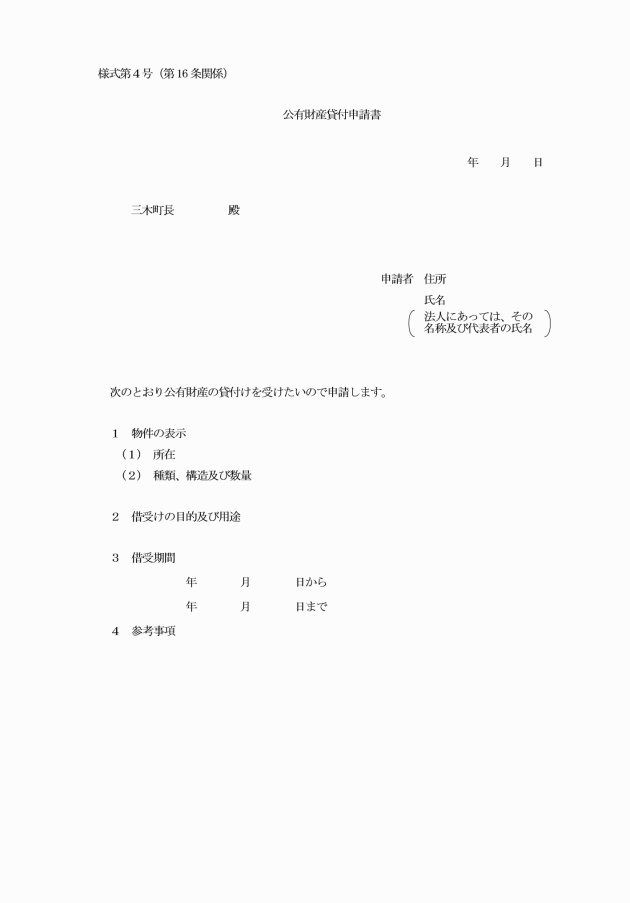

第16条 公有財産管理者は、普通財産を貸付けしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書(様式第4号)及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

(行政財産の貸付け等)

第17条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(譲渡の手続)

第18条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第19条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、町長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(交換の手続)

第20条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(公有財産の処分の報告)

第21条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、町長に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第22条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに町長に報告しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月29日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和6年6月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。