○三木町産後ケア事業実施要綱

令和7年4月3日

要綱第40号

三木町産後ケア事業実施要綱(平成28年三木町要綱第12号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の母親及び乳児が保健指導を必要とする場合に、これらの者を医療機関又は助産所に宿泊若しくは通所させ、又はこれらの者の居宅を訪問して出産後における母子に対する心身のケア等を目的として保健指導その他これらの者の状況に応じた支援(以下「保健指導等」という。)を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって安心して子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(事業の実施または委託)

第2条 町長は、事業の全部又は一部を、一般社団法人香川県医師会(以下「県医師会」という。)及び一般社団法人香川県助産師会(以下「県助産師会」という。)に委託して実施するものとする。委託を受けた県医師会及び県助産師会は、所属する医師または助産師等が開設又は管理する病院、診療所又は助産所(以下「受託医療機関等」という。)において事業を実施させるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、事業の利用の申込み及び利用の時点において町内に住所を有する、産後1年以内の産婦とその乳児(以下「母子」という。)であって、産後ケアを必要とする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、養親、里親、父親等、その他町長が必要と認める場合は、利用の対象とすることができる。

(事業の種類等)

第4条 町長は、事業を次の各号に掲げるいずれかの方法により実施する。

(1) 宿泊型(ショートステイ) 受託医療機関等に宿泊させ、休養による体力の回復を促進するとともに、保健指導等として母体のケア及び乳児のケア並びに育児に資する指導等を実施する。

(2) 通所型(デイサービス) 受託医療機関に通所させ、休養による体力の回復を促進するとともに、保健指導等として母体のケア及び乳児のケア並びに育児に資する指導等を実施する。

(3) 訪問型(アウトリーチ) 母子等の居宅を訪問し、休養による体力の回復を促進するとともに、保健指導等として母体のケア及び乳児のケア並びに育児に資する指導等を実施する。

(1) 産婦の母体の管理、生活面の指導及び精神的支援に関すること。

(2) 適切な授乳が実施できるよう乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等育児の手技に関する具体的な指導に関すること。

(4) 在宅での子育てに関する相談及び指導に関すること。

(5) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導等

(利用日数)

第5条 事業の利用日数は次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型(ショートステイ)を利用することができる日数は、1回の出産につき7日(初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。)以内とする。

(2) 通所型(デイサービス)を利用することができる日数は、1回の出産につき7日以内とする。

(3) 訪問型(アウトリーチ)を利用することができる日数は、1回の出産につき7日以内とする。

(事業の実施時間等)

第6条 事業の実施時間等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型(ショートステイ)の実施時間は次に掲げるとおりとする。

ア 実施時間は、0時から24時までを1日として実施する。

イ 利用1回あたりの下限日数は2日とする。ただし、出産に伴う入院に引き続き事業を利用する場合は1日とする。

ウ 原則入所時間は午前10時とし、退所時間は翌日以降の午後3時とする。ただし、入所時間及び退所時間は、利用者の希望を踏まえて受託医療機関等の受入れが可能な場合に限り変更することができる。

(2) 日帰り型(デイサービス)については、利用1回あたりの利用時間は5時間とし、原則入所時間は午前10時とし、退所時間は午後3時とする。ただし、入所時間及び退所時間は、利用者の希望を踏まえて受託医療機関等の受入れが可能な場合に限り変更することができる。

(3) 訪問型(アウトリーチ)の実施時間は、原則として午前9時から午後5時までのうち2時間とする。ただし、利用者の希望を踏まえて受託医療機関等の受入れが可能な場合に限り変更することができる。

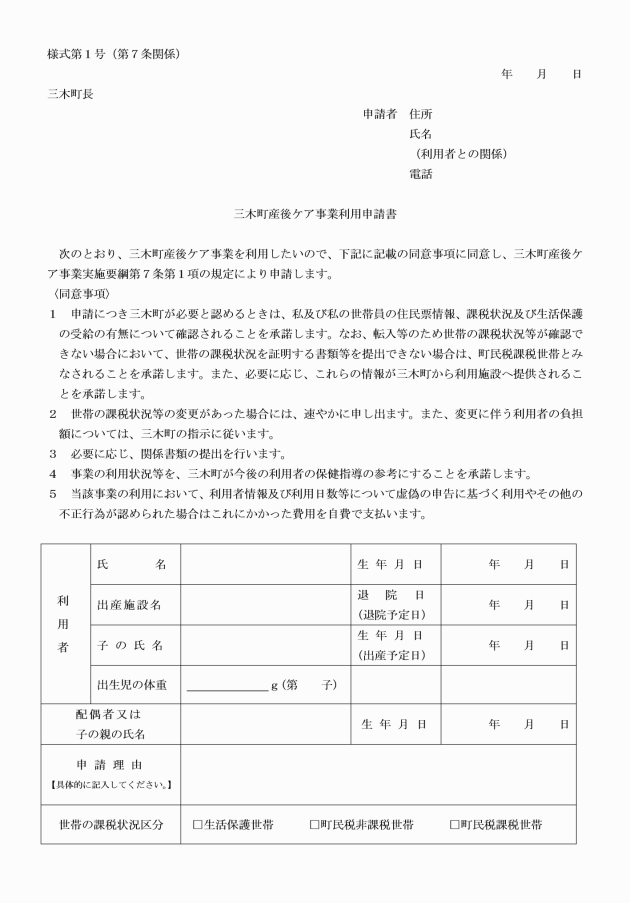

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする者は、初回に限り、あらかじめ三木町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 申請に当たり、当該各号に定める区分の者については、本事業の利用を希望する者の属する世帯の全員の町民税の課税状況を証する書類又はその写しを添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できる場合については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者

(2) 利用日の当該年度の町民税非課税世帯に属する者(ただし、利用日が4月1日から6月30日までの間である場合には、「当該年度」とあるのは、「前年度」とする。)

(利用の決定等)

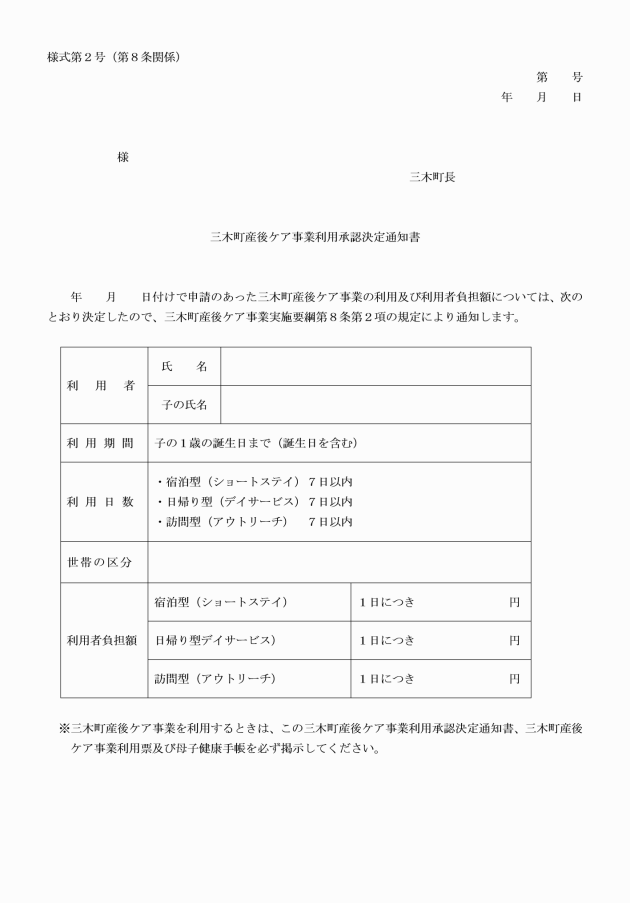

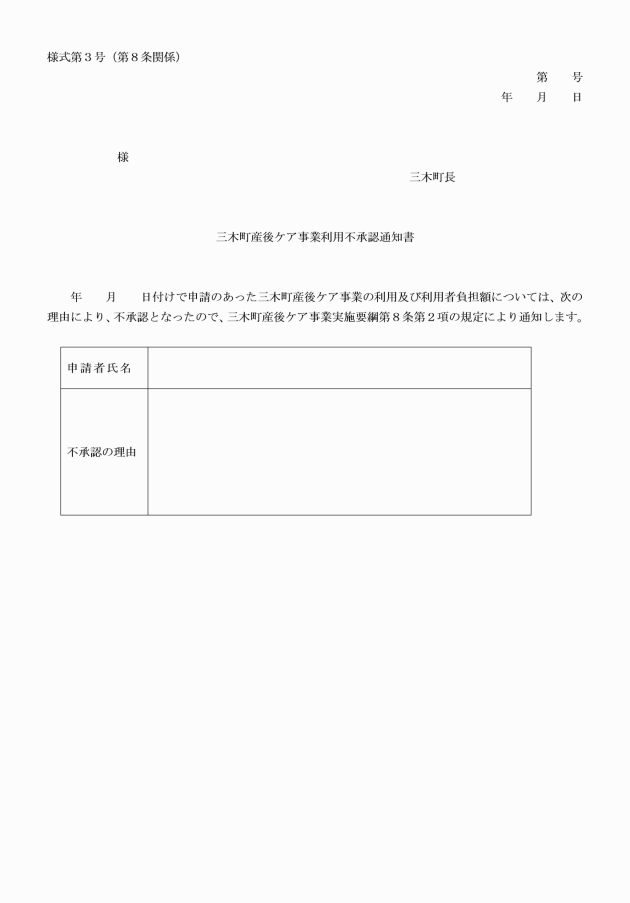

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

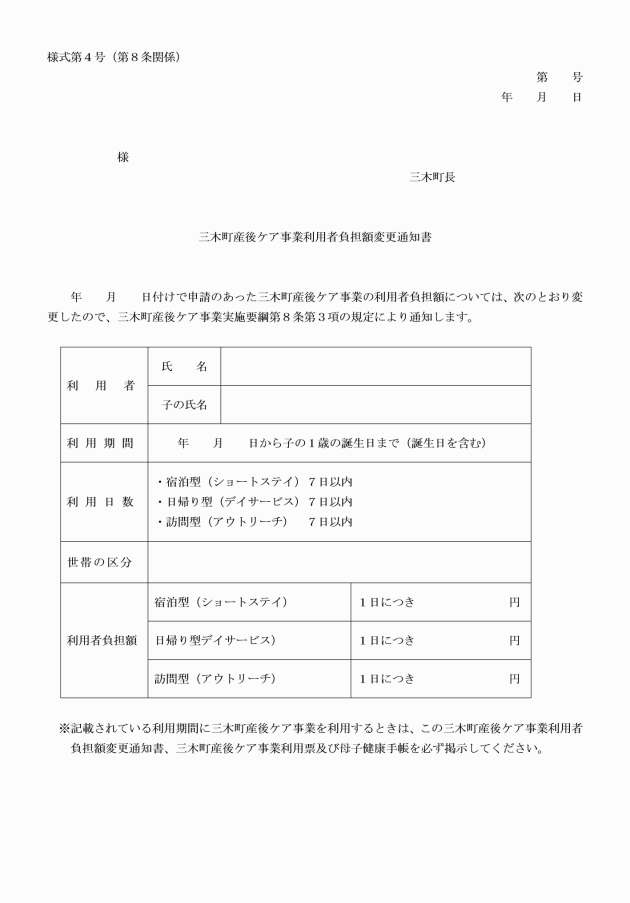

3 町長は、利用期間に利用者の属する世帯の課税状況等に変更を認めた場合には、三木町産後ケア事業利用者負担額変更通知書(様式第4号)により、利用者に速やかに通知するものとする。

(1) 承認通知書または第11条第2項の規定による三木町産後ケア事業利用日数上限変更決定通知書

(2) 三木町産後ケア事業利用票

(3) 母子健康手帳

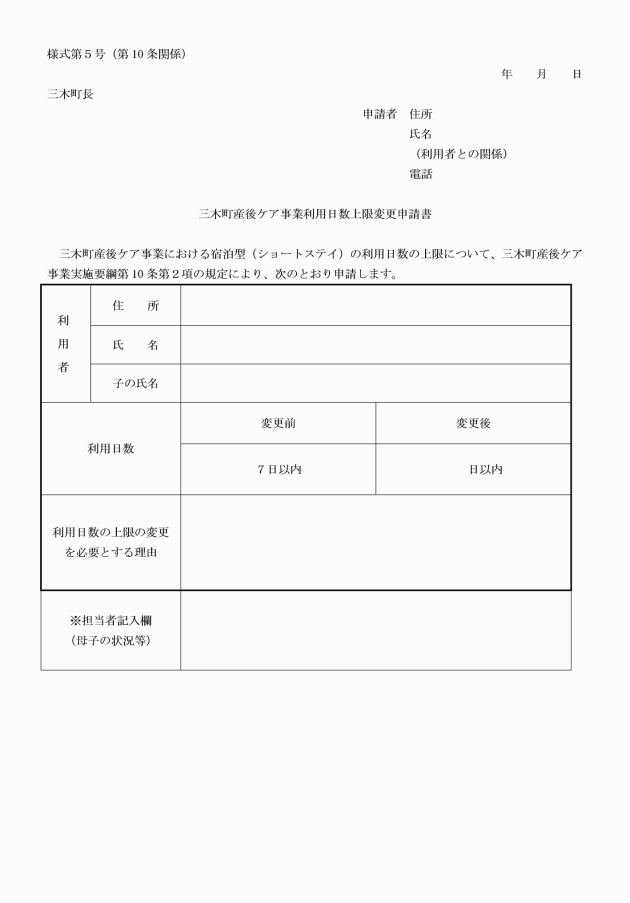

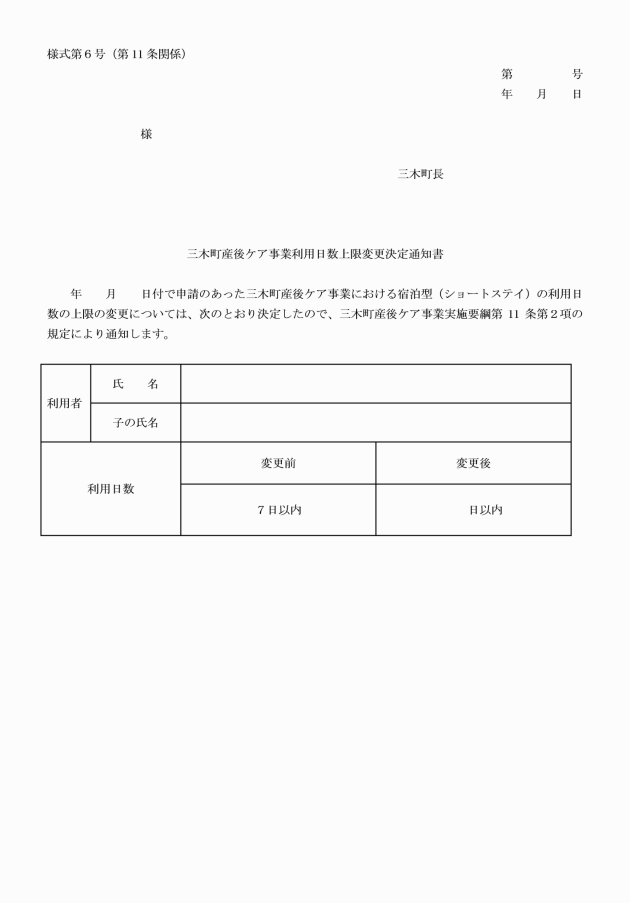

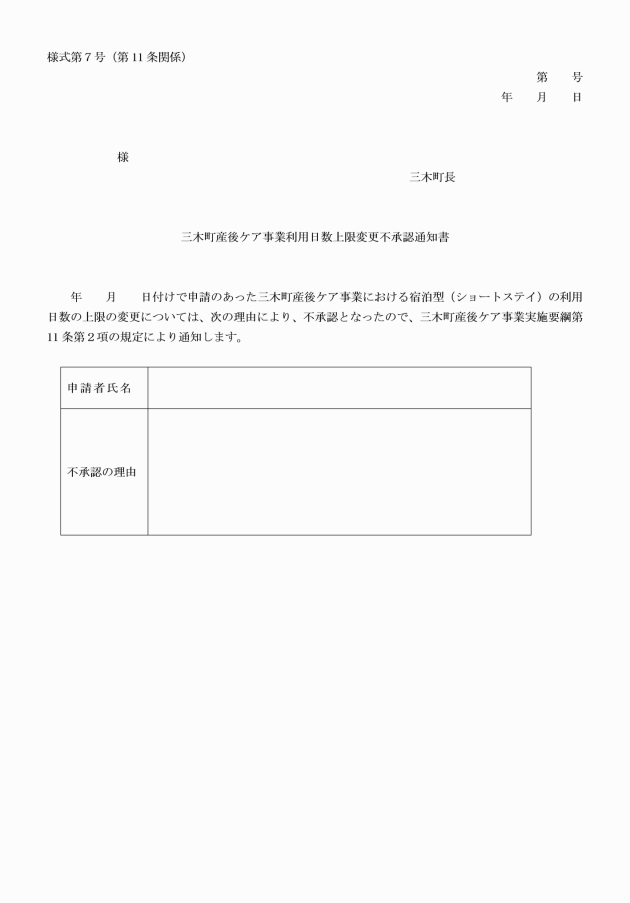

(宿泊型(ショートステイ)の利用日数の上限の変更)

第10条 町長は、利用者が希望し、かつ、利用者の状況等を勘案し、7日を超えて宿泊型(ショートステイ)を利用させる必要があると認める場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該利用者に係る宿泊型(ショートステイ)の利用日数を更に7日を上限として追加延長することができる。

(利用日数の上限の変更の決定等)

第11条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用日数の上限について変更の可否を決定するものとする。

(委託料)

第12条 事業の実施に要する1日あたりの委託料の額は、県医師会及び県助産師会と協議してその金額を定めるものとする。

2 委託料は、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第116号)に基づき、消費税を非課税とする。

(利用者負担額)

第13条 利用者は、別表の規定に基づき、その属する世帯の区分及び利用日数に応じ、利用者負担額を負担しなければならない。

2 利用者は、前項の利用者負担額を、受託医療機関等に対し支払うものとする。ただし、自己負担金のほか、消耗品等の実費(事業によるサービス提供に含まれるものを除く。)及び事業以外のサービスに係る費用は、利用者がこれを負担するものとする。

3 利用者負担額は、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第116号)に基づき、消費税を非課税とする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第14条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の利用者ごとの事業の実施状況について、三木町産後ケア事業利用票(以下「利用票」という。)により報告し、併せて当該実施した月分の委託料の請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関等から前項の規定による利用票及び請求書の提出を受けたときは、これらの内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、委託料を当該受託医療機関等に支払うものとする。

(記録の整備)

第15条 受託医療機関等は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の三木町産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に産後ケア事業の利用を申請した者について適用する。なお、同日前に産後ケア事業の利用を申請している者のうち、施行の日以後に産後ケア事業を利用する場合については、この要綱による規定を適用する。

2 改正前の様式第1号に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

別表(第13条関係)

1日あたりの利用者負担額 | |||

課税世帯 | 非課税世帯 | 生活保護世帯 | |

宿泊型 (ショートステイ) | 7,000円 | 3,500円 | 0円 |

日帰り型 (デイサービス) | 3,000円 | 1,500円 | 0円 |

訪問型 (アウトリーチ) | 1,500円 | 750円 | 0円 |

※課税世帯については、令和7年4月1日以降の利用分から、2,500円を上限として自己負担金を減免する。

※非課税世帯については、令和6年4月1日以降の利用分から、5,000円を上限として自己負担金を減免する。

※宿泊型は1泊、デイサービス型及びアウトリーチ型は1回につき、1回ずつ減免を適用し、減免額の持越し及び分割はできないものとする。